뭐라고 콕 집어 말하기는 어려운 상황이나 복잡 미묘한 감정을 찰떡같이 표현해 주고,

복잡한 마음을 정리해 내 대신 말해 주는 것 같은 작가들이 있다.

최고운, 박선영 작가가 그렇다.

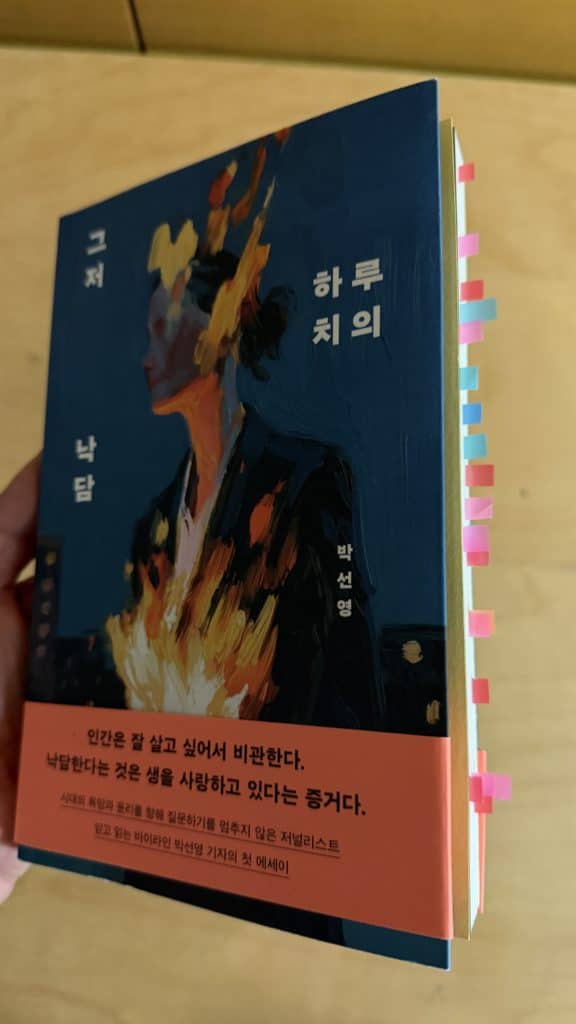

박선영 기자의 새 책이 나왔다.

전작 [1밀리미터의 희망이라도]를 무척 재미있게 읽었는데,

이번 책 역시 처음부터 끝까지 흥미롭게 읽었다.

수필집이지만 읽는 동안 자연스럽게 여러 가지 상식이 쌓이고,

이 책을 통해 처음 접한 인문학적 소양도 많았다.

또 ‘모호한 슬픔들의 사전’이라는 온라인 프로젝트나

서한 문학의 아름다움을 알리기 위한 런던의 Letters Live처럼

존재조차 몰랐던 특별한 세계를 알게 되는 즐거움도 컸다.

3부 [타인에 대한 예의]는 특히 인상 깊었다.

카뮈와 그의 스승 이야기,

구두를 닦던 아버지의 메모지 과외 이야기,

쿤데라의 아버지에 대한 이야기도 모두 좋았다.

작가가 유치원 담임선생님의 공지 문자를 보고 깨달음을 얻는 장면에서는 나도 무릎을 탁 쳤다.

정말 가끔씩 마주치는, 선하면서도 현명한 사람들 덕분에 사는 맛이 난다.

앞서 언급한 두 작가의 또 다른 공통점은

여러 번 소리 내어 읽으며 탈고한 듯, 문장이 술술 읽힌다는 점이다.

책을 정말 빠르게 읽었고,어떤 구절들은 너무 좋아 몇 번이고 소리 내어 읽기도 했다.

최근에는 정보 습득을 위한 독서만 하다가

오랜만에 ‘눌러 읽는’ 독서를 할 수 있었던, 반가운 작품이었다.

넓은 사막에서 오아시스를 만난 기분이랄까.